補助金を活用して事業を拡大したいけれど、「申請が難しそう」「どこに頼めばいいのか分からない」と悩んでいませんか?

この記事では、補助金申請代行について、依頼先の選び方や費用、注意点などを分かりやすく解説していきます。

「自分でもできるかも?」と考えている方にも、信頼できる依頼先の判断基準がわかるようにご案内しますので、ぜひ参考にしてください。

1.補助金申請代行とは?依頼できる範囲と違法性も解説

さて、補助金申請代行という言葉から、依頼先に全部丸投げできて簡単に補助金がもらえると勘違いしやすいのですが、申請代行=申請書を“作ってくれる”ことではありません。申請書作成から申請まで報酬を支払って全部代行してもらう(丸投げ)ことができるのは、行政書士や行政書士法人だけです。これは行政書士法という法律で決まっているからです。

でも、行政書士以外でも補助金申請代行を宣伝しているコンサル会社などはたくさんありますが、何をしてくれるのでしょうか?

行政書士以外のコンサル会社や税理士などの士業がやってくれるのは、補助金申請に必要ないろいろな書類の書き方について助言やサポートといった“支援”、つまり「お手伝い」をしてくれるところまでです。申請書の“作成”はしてくれません。行政書士以外が申請書を作成するのは違法だからです。(ただし、無料でやってくれる場合は違法ではありません、報酬を得て補助金の申請書を作成してはいけないだけです) これを知らずに、行政書士以外に依頼すると「ああしろ・こうしろと言われるだけで申請書を全然作ってくれない、代行じゃないじゃん」ということになりかねません。

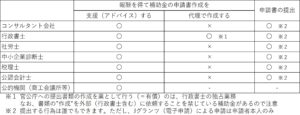

一覧表にすると、こんな感じです。

じゃあ行政書士に頼めば一番手間がかからないね、と短絡的に考えてはいけません。

補助金申請に必要な書類はいろいろありますが、一番重要なのは「事業計画書」です。

補助金を使って、どのように事業拡大や利益改善、従業員の給与アップを行っていくのかという3~5年程度の事業の計画のことです。これは、必ずしも行政書士の得意分野ではないのです。

じゃあ結局どうすればよいのか? 順番に説明しますね。

2.補助金申請代行の依頼先はどこ?

代行会社・士業・公的機関の違い

申請には多数の申請書類の準備が必要ですが、中でも「事業計画書」が一番重要です。それ以外の書類は、作成するというよりも既にある資料(会社の登記証明書、決算書、納税証明書など)を集める ”作業” になります。

つまり補助金申請代行依頼先の選択ポイントは、申請書類の中でも一番重要な「事業計画書」の作成をいかにうまく「お手伝い」してくれるかということになります。「事業計画書」が他の申請者と差別化するためのキモになるのです。

申請書類の“作成”そのものを丸投げしたいのであれば、法律的には行政書士一択になるわけですが、事業計画(書)の立案に関しては、その能力が行政書士の資格で裏付けされているわけではないところが悩みどころです。 なぜかというと、行政書士は法律系の資格のため、民法・商法・会社法や行政関連の諸法令は学びますが、事業計画書の立案に必要な、販売(マーケティング)、生産管理、IT、財務・簿記などの知識は資格取得のためには学ぶ必要がないからです。

では、補助金申請で重要な「事業計画書」の策定に関して、コンサル会社や士業の専門性を比較してみましょう。

士業では、経営に関する幅広い知識を持つ中小企業診断士が一番ですね。さすが経営コンサルタントの唯一の国家資格です。コンサルタント会社は専門家を抱えていますが、実際は補助者などが担当する場合も多く、会社組織だから安心というわけでもありません。

なお、一番注意が必要なのは、補助金を獲得して成功報酬を得るために、とてもできそうにない事業計画書を書くように仕向けてくる業者が最近多いことです。自社でとても実行できそうにない事業計画書を作り多額の補助金がもらえても、事業実施後の監査でウソがばれて補助金の返還をさせられるケースがあります。

さて、お手伝いをお願いするにしても、インターネット検索で出てくるコンサルタント会社や士業にいきなり相談するのはちょっと心配ですよね、そういう方には、まずは公的機関の経営相談窓口に相談するのがおすすめです。以下のような窓口で相談にのってくれて、適切な支援者/支援機関を紹介してもらえます。

・商工会議所・商工会

・よろず支援拠点

・中小企業支援センター

また、国が認めた「経営革新等支援機関」というものもあります。これには、銀行・信用金庫、弁護士、税理士、行政書士、中小企業診断士などが認定登録されていて、地域や専門性などから検索ができて、直接コンタクトできます。

https://www.ninteishien.go.jp/NSK_CertificationArea

3.補助金申請代行にかかる費用・報酬の相場とは?

補助金の申請代行(申請書類作成のお手伝い(支援・サポート)、作成)の費用・報酬の相場は、着手金が10〜15万円程度、成功報酬は補助金額の10~20%程度のようですが、着手金無料で成功報酬のみとする業者もあります。

補助金申請代行の費用・報酬を比較する際は、以下のような点を確認しましょう。

・着手金と成功報酬の有無と割合

・面談回数や形式(対面/リモート)

・対応者の資格や経験(士業か、補助者か)

・報酬の支払いは、採択決定時点での支払いか、補助金入金後か

公的機関への相談は無料ですが、相談の結果専門家を派遣してもらう場合は料金が発生します。専門家派遣は日当制で一日3~5万円程度のようで、また、公的機関から費用の一部が補助される場合もあります。

4.補助金申請代行の流れと準備しておくべきこと

補助金をもらうまでの大きな流れは、次のようになります。

①自社の事業計画に合う補助金を選ぶ

②選んだ補助金の募集期間を確認する

③補助金申請に必要な書類を作成・準備する

④申請

⑤採択

⑥補助金受領の為の手続き(交付申請)

⑦補助事業の実施

⑧事業の実施報告

⑨監査

⑩補助金の請求・支払い

補助金申請代行は主に③の部分ですが、①や②については相談に乗ってくれるでしょう。④申請ですが、補助金のほとんどはデジタル庁が運営する補助金の電子申請システム

「Jグランツ」を使っての申請のみとなっています。申請書類の作成(=記入)作業も「Jグランツ」内で行う必要があります。

この作業は「GビズID」という申請用アカウントを事前に取得した”申請者本人”がアクセスして行うことが基本ですが、申請書類の代理入力(=申請者本人以外のものが「Jグランツ」上で代理作成し入力すること)にも対応できるようになっています。ただし、この場合も報酬を得て代理入力できるのは、行政書士や行政書士法人だけです。行政書士や行政書士法人以外が申請書の代理入力もやりますよと言ってきたら、それは違法になりますので注意しましょう。

事業計画書以外で申請に必要な資料(会社の登記証明書、決算書、納税証明書など)は自社で集めて、.pdfフォーマットのファイルにして申請時に添付できるようにしておきます。

「Jグランツ」を利用するためには、申請者も代理申請者も「GビズID」という申請用アカウントを取得する必要がありますので、必須の事前準備として覚えておいてくださいね。

5.補助金申請代行を依頼する際の注意点

補助金申請代行を依頼するときに注意すべき点のまとめです。

これを参考に、適切な補助金申請代行の依頼先を検討しましょう。

1)申請書の作成そのものを依頼できるのは、行政書士と行政書士法人だけ。

2)補助対象となる業種(飲食、小売、製造など)に対して、事業計画書の作成に専門的な支援ができるところを選ぶ。(売上や利益の数字の羅列ではなく、何をどのようにといった具体的で実行可能な施策を伴った事業計画書作成への支援ができること)

3)代行を依頼する/依頼できる範囲を明確にすること

・直接会社に来て対面で支援してくれるのか、交通費などの負担は費用に含まれるのか

・依頼者が準備する書類と作成支援・サポートしてくれる書類は何か明確にしておく

・補助金申請が採択された後の支援の有無や範囲

4)業務依頼の契約書を交わすこと(代行の範囲と報酬を明確に)

5)補助金でもらえる金額と申請書作成代行費用のバランスを見ること

補助金は、補助申請する事業資金の一部(補助割合は投資計画額の1/2~2/3)です。補助金申請する金額が数十万円と少ない場合は、着手金の支払いだけで補助金がなくなりかねません。また、補助金が入金されるのは申請した設備等の購入・設置の後です。そのため、一旦は事業資金の全額を申請者が負担することになりますので、金融機関から一時的(事業計画によるが、半年~3年程度)に借金をすることになります。

6)採択され補助金を貰えても、事業計画が達成できずに補助金の要件を満たさなくなった場合は補助金の減額や返還が必要になる場合があります。その場合でも、補助金申請代行業者に支払った費用は返ってきませんので、補助金を貰えた後の事業計画実行までのサポートもしっかりしてくれるところが望ましいです。

7)補助金の不正受給を働きかける業者に注意すること。

最近、補助金や助成金の不正受給事件が多発しているためです

- 「事業承継・引継ぎ補助金」の公募HPに掲示されている注意喚起

8)参考までに、補助金の採択率をお教えします。

補助金の目的や予算額、申請条件、審査基準などによって変わりますが、おおむね30%~60%程度です。例えば、よく申請される「事業再構築補助金」では、第11回までの累積で採択率は27%(応募者数 7,664者)、「IT導入補助金(通常枠)」は第7次までの累積で67%(応募者数 25,140者)ですが、直近の第7次だけで見ると26%です。「小規模事業者持続化補助金」は第16回までの累積で58%(応募者数 195,562者)ですが、第15回は42%、第16回は37%と採択率は低下傾向です。これは、初期の募集回の方が申請者は少なく予算にも余裕があるため採択されやすく、募集回を重ねると審査が厳しくなる傾向があるからです。

6.まとめ

補助金申請代行を依頼する際には、費用や支援内容だけでなく、対応してくれる専門家の資格や事業計画の支援レベルにも注意が必要です。

特に「申請書作成が違法にならない範囲かどうか」「自社の事業に合ったサポートが受けられるか」といった点を確認することが、安心して依頼するためのポイントになります。

コメント